Francesca Governa, Marco Torchiano

Le università telematiche non sono un fenomeno solo italiano, ma l’Italia è il Paese che ha il numero più alto di atenei telematici nell’insieme del sistema universitario del paese. Tutti gli atenei telematici italiani sono privati. Il giro di affari che ruota attorno alle Università telematiche italiane è di 850 milioni di euro, a fronte di 3.8 miliardi di euro in tutta l’Unione Europea. In Italia, a differenza di altri paesi, il titolo di studio ha valore legale in sé, indipendentemente da quale sia l’ateneo che conferisce il titolo stesso. Fra il 2013 e il 2023, il numero di studenti e studentesse iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale online in Italia è aumentato del 480% mentre gli iscritti agli atenei tradizionali hanno registrato un incremento di solo 1%. In Italia, ogni anno, le università telematiche, pur essendo private, ottengono, in media, un finanziamento di circa 2 milioni di euro di contributi pubblici; dal 2021, lo Stato paga il 50% dei costi ai dipendenti pubblici che si iscrivono all’università, provvedimento recentemente esteso alle università telematiche. Dal 2023 la percentuale di didattica online erogabile nei percorsi per la formazione degli insegnanti è passata dal 20% al 70%, garantendo così un indubbio vantaggio alle università telematiche rispetto agli atenei tradizionali che, per legge, non possono erogare più del 20% di didattica in modalità online.

Questi dati e queste informazioni, che si possono facilmente ritrovare in recenti articoli di giornale (ad esempio il dossier sul Corriere della Sera), in riferimenti normativi e documenti ufficiali consultabili sul sito dell’Anvur (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca) e del MUR (Ministero dell’Università) mostrano come le università telematiche siano un ambito del sistema universitario italiano in enorme crescita, ma anche caratterizzato da un’ampia quota di ambiguità e opacità. Ovviamente, le università telematiche non sono tutte uguali: le “storie” dei diversi atenei, così come dei loro Amministratori Delegati e della loro governance, delinea grandi differenze, ma anche alcuni aspetti comuni (e comunemente preoccupanti). Basti ricordare, a titolo esemplificativo, alcune vicende giudiziarie in cui sono state recentemente coinvolte alcune università telematiche.

In sé, che una parte (almeno) delle attività didattiche possano essere svolte online non è uno scandalo. Il problema è un altro e rimanda alla sempre più evidente, e drammatica, distanza fra la pratica delle università telematiche italiane e l’idea stessa di università come luogo deputato alla conoscenza e alla ricerca, alla formazione di un sapere critico e all’aumento di consapevolezza politica e civile del nostro essere, come docenti e studenti, prima di tutto cittadini, con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che questo comporta. È possibile cioè pensare che tutta la didattica possa e debba essere svolta online e che possa sostituire in toto ogni attività accademica? Che la “svolta telematica” sia e debba essere appannaggio di università private e che sia la panacea per tutti i problemi dell’università italiana (e non solo: anche del paese nel suo insieme: i divari Nord/Sud o la scarsa competitività dei lavoratori e delle lavoratrici italiane in relazione al basso tasso di scolarità superiore che connota, drammaticamente, l’Italia rispetto agli altri paesi Europei)? Che la relazione ricerca/didattica sia un di-più poco rilevante e non il dato costitutivo dell’università in sé? Che, infine, l’innovazione tecnologica richieda l’online per essere insegnata e praticata bene?

Nella difesa acritica e partigiana delle università telematiche non c’è alcuna valutazione di quali attività didattiche possano essere utilmente svolte online e quali no, così come non c’è riflessione alcuna sulle possibilità di sperimentazione nell’intreccio fra attività online e attività in presenza e fra attività didattica e relazioni con il mondo esterno all’università stessa (e, per quanto riguarda gli atenei telematici, alle case degli studenti). In altri paesi, la svolta telematica della formazione superiore è parte del sistema universitario pubblico: la Open University di Milton Keynes nel Regno Unito è un’università pubblica che vanta una lunga tradizione nel campo della formazione a distanza non disgiunta da una importante attività di ricerca o, in Spagna, dove le università telematiche, come ad esempio l’Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC), sono pubbliche o a partecipazione pubblica. Il sistema universitario pubblico può sperimentare efficacemente nel campo dell’educazione a distanza, ma deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Tempo, risorse, finanziamenti sono gli ingredienti necessari per ogni seria sperimentazione e ogni seria riflessione. Cosa a cui tutti gli atenei tradizionali italiani sono costantemente rivolti. Con fatica, certo. Anche per il continuo taglio dei finanziamenti pubblici all’università.

Le università telematiche italiane non valutano né differenziano: tutto è online, anche in alcuni casi gli esami, nonostante questa pratica sia esplicitamente vietata. Il rapporto fra numero di docenti e numero di studenti è, da questo punto di vista, indicativo: mentre nelle università tradizionali si ha 1 docente per 28.5 studente, nelle università telematiche tale rapporto è di 1 a 385. Un dato incredibile, non tanto per l’erogazione della didattica che essendo completamente online (questione come detto problematica in sé) può essere fruita da un numero altissimo di studenti, ma soprattutto considerando gli esami, momento delicato e importante nelle relazioni fra docenti e studenti non solo per la valutazione, ma anche per la formazione se pensato in maniera un po’ meno banale del semplice adempimento burocratico o, peggio, abbassandolo a una semplice transazione (dare un voto/ricevere i crediti). In fondo è quello che mette in evidenza Tommaso Montanari in un articolo su Il Fatto quotidiano del 23 settembre 2024 in cui parla della “drastica mutazione genetica” delle università, innescata dal parere del Consiglio di Stato del 14 maggio 2019 che ha permesso che le università possano appartenere a società di capitali rendendole così imprese in cui “l’erogazione del ‘pezzo di carta’ (sul quale non è scritto, come invece dovrebbe essere, se lo si è preso in una università reale, o in una virtuale…) diventa di fatto l’unica missione, il profitto l’unico fine: per questo le ‘università’ virtuali sono la perfetta compagnia di un potere che odia il pensiero critico”. La giurisprudenza ormai ritiene che gli studenti delle università debbano essere ritenuti consumatori.

Se, come viene ribadito da promotori e difensori delle università telematiche, uno degli obiettivi principali delle stesse è quello di favorire il diritto allo studio, garantendo l’accesso all’istruzione universitaria di lavoratori e lavoratrici e di studenti e studentesse che abitano in aree del paese non servite da università tradizionali, non si capisce perché la scelta non vada nella direzione di dotare il sistema universitario pubblico degli strumenti e delle risorse necessarie a sperimentare e innovare. Il diritto allo studio non si promuove finanziando gli atenei telematici privati che sono imprese, gestite da imprenditori con fini imprenditoriali, ma investendo in mense e studentati e, in generale, nelle università pubbliche anche per la sperimentazione didattica. Così come destituito da ogni seria verifica empirica è che la diffusione delle università telematiche permetterebbe di colmare la lacuna fra il numero di laureati nel nostro paese e il numero dei laureati in altri paesi europei (rif. Dati). O, ancora, l’assioma secondo il quale le università telematiche favorirebbero una riduzione dei divari fra il Nord e il Sud dell’Italia. Guardiamo i dati elaborati da Filippo Celata sull’andamento delle iscrizioni nelle università del Sud Italia, leggiamo le riflessioni di Gianfranco Viesti sui rischi di “sgretolamento” dell’Italia periferiche che non potranno essere sanati da qualche laureato in più nelle università telematiche. Le fratture che si stanno aprendo sono più sottili e profonde, e per questo più pericolose. Rimandano a una crescente divisione, nel Meridione ma non solo, fra chi può e chi non può: chi può spostarsi a Milano, Torino o all’estero per cercare una formazione di qualità in linea con le eccellenze della ricerca internazionale (sì perché all’Università ricerca e didattica vanno e devono andare insieme) e chi non può spostarsi, e si iscrive a università telematiche di dubbia reputazione e qualità. Le valutazioni ottenute nelle valutazioni dall’Anvur sono, a questo riguardo, piuttosto eloquenti, con solo un ateneo telematico valutato come pienamente soddisfacente; 8 soddisfacenti e 2 condizionato alla risoluzione delle criticità riscontrate. Negli stessi rapporti di accreditamento periodo, le università tradizionali ottengono, al contrario, una valutazione mediamente positiva, cui si aggiungono alcuni aspetti della didattica in presenza che non possono essere trascurati e che anzi costituiscono il vero vantaggio delle università tradizionali. La possibilità di contatto diretto fra docenti e studenti, in primo luogo, considerando che, normalmente, nel corso dei semestri in cui è organizzata l’attività didattica le lezioni sono distribuite su due/tre giorni alla settimana, cui si aggiungono le ore che ogni docente è tenuto a mettere a disposizione ogni settimana per il ricevimento degli studenti che hanno necessità di chiarimenti per la preparazione degli esami, la revisione delle esercitazioni e/o delle tesi, o che richiedono indicazioni circa il loro percorso didattico o per decidere come e dove proseguire gli studi. L’interazione fra studenti è, inoltre, centrale nel percorso di apprendimento e di crescita individuale. Imparare a confrontarsi, lavorare e discutere con altri studenti, spesso con una storia personale diversa (per formazione pregressa, provenienza geografica e background socio-culturale, ad esempio), è un vantaggio per l’apprendimento disciplinare e per la crescita dei singoli precluso agli studenti delle università telematiche. Così come gli incontri e le amicizie che si costruiscono negli anni dell’università non hanno solo un valore in senso lato “sociale”, ma possono costituire un capitale di contatti e conoscenze per il futuro professionale.

Sull’articolo “Università telematiche tra fatti e pregiudizi” pubblicato il 26 ottobre 2024 sul Corriere della Sera, Roberta Adelaide Modugno, collega dell’Università di Roma 3, inizia la difesa delle Università telematiche italiane con una espressione densa di significato: “Le università telematiche private sono da tempo sotto accusa, in un Paese in cui l’università è largamente egemonizzata dallo Stato e il numero dei laureati è nettamente inferiore alla media europea”. Ci sono 3 aspetti significativi in questa frase: le accuse verso le università telematiche, il fatto che l’università italiana sia “largamente egemonizzata dallo Stato” (che detto così sembra una cosa brutta, ma in realtà è il fatto che il sistema universitario italiano sia per larga parte un sistema universitario pubblico, cosa non trascurabile e che andrebbe rivendicata e difesa come un grandissimo valore) e il fatto che il numero dei laureati in Italia sia (e rimanga) tradizionalmente basso. Dato quest’ultimo incontrovertibile e che neanche l’incremento degli iscritti agli atenei telematici sembra in grado di scalfire. Tuttavia, associare le università telematiche, la difesa delle università telematiche, alla “egemonia dello Stato” nel sistema universitario tradizionale (anche chiamata, in un altro passo dell’articolo ”attuale sistema statocentrico” dell’università italiana) indica che, in fondo, ciò che è davvero in discussione quando si parla di questa apparentemente inarrestabile ascesa delle università telematiche nel nostro paese è l’università pubblica, e i valori di libertà e universalismo di cui è portatrice.

Cosa si può fare?

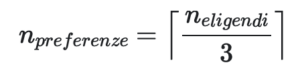

Alcuni “correttivi” alle principali storture delle università telematiche, in particolare limitare il rapporto docenti/studenti, imporre una quota di lezioni sincrone e imporre che gli esami si svolgano esclusivamente in presenza, sono attualmente allo studio del Ministero. Tuttavia, singoli correttivi, seppure importanti in sé (e per altro già previsti,e disattesi, come ad esempio l’obbligo degli esami in presenza) non sembrano sufficienti, anche a fronte della mancanza di una riflessione approfondita sull’attuale “modello italiano” di università telematica, che non è l’unico possibile né quello desiderabile. Idealmente bisognerebbe imporre che la proprietà non possa essere di società di capitale, ovvero che anche le università telematiche siano no-profit. Ma visto che ormai vari fondi, anche stranieri, hanno investito è improbabile che si possa fareuna marcia indietro. Una soluzione di compromesso sarebbe quella di tassare adeguatamente i profitti delle società di capitale che gestiscono le università telematiche, anche per contribuire a finanziare le infrastrutture, in specifico le residenze per studenti, ridurre (o eliminare) le tasse universitarie e garantire un “vero” diritto allo studio, e cioè la possibilità per tutt* di accedere a una formazione superiore di qualità.